這顆寶石的顏色是否讓我心動?它的瑕疵是否在可接受的範圍?它是否適合我的生活方式?付出高溢價僅僅為了產地值得嗎?綜合各項優缺點後入手才是理智的選擇。

一般珠寶買家走進店內,往往第一眼就被櫥窗裏閃爍的光彩吸引。可是真正要挑選一顆值得收藏或佩戴的寶石時,心裏難免打起鼓:到底該怎麼判斷它的好壞與價值?

我綜合了這些年來在業界觀察與交流的心得,歸納出以下六大關鍵要素:顏色、天然性、淨度、產地、硬度與切工。這些原則能讓一般讀者輕鬆掌握。

一、顏色(Colour):行內有句話「色差一分,價差千里」。對彩色寶石而言,顏色就是它的靈魂。那抹鮮豔的藍,或是迷人的紅橙,往往決定了這顆寶石的身價。然而,不同於鑽石擁有國際統一的分級標準,彩色寶石在顏色評定上,至今仍缺乏全球一致的標準,各大鑑定機構都有各自的分級方式。這也使得專業鑑定證書,成為彩色寶石交易中不可或缺的「護照」。

小貼士:想靠肉眼初步判斷顏色,可以把寶石放在自然光下觀察。最直觀的判斷標準是「鮮」與「亮」。如果寶石顏色濃郁、飽滿,且在光線下能閃耀精神,那通常就是上乘之選。

2. 天然性(Natural or Treated):寶石來自地心深處的孕育,本質上都是大自然的奇蹟。但在走向市場前,有些會經過「優化」或「處理」。例如藍寶石的加熱處理、祖母綠的注油,這些在業界都是被普遍接受的工序。無經處理的寶石,往往因稀少而更顯珍貴,但價格自然高昂。消費者在選購時應先明白,天然不代表完美,經過合理優化的寶石,依然能兼具美觀與耐用。這就像農產品裏的有機與一般耕作。兩者都能食用,但前者更稀缺,後者則更普及、性價比高。珠寶市場亦然。

3. 淨度(Clarity):淨度是指寶石內部或外部的瑕疵情況。外部可能有打磨時留下的細痕,內部則可能含有微小的氣泡、裂紋或晶體,這些都被稱為「內含物」。一般而言,淨度愈高,寶石的價值就愈高。但這裏有個常見的誤區:不是所有寶石都能用鑽石4C的標準來要求。例如祖母綠,由於形成環境複雜,天然內含物幾乎不可避免。如果硬要找一顆「完美無暇」的祖母綠,那十有八九可能是假貨。

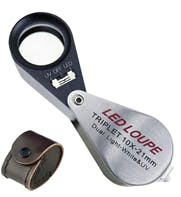

專業提醒:業界的觀察標準是10倍放大鏡。如果用30倍或以上的倍率檢查,幾乎每顆寶石都會有缺陷,這並無實際意義。適度接受內含物,才是成熟的心態。

4. 產地(Origin):寶石的出生地對價格有時候起到非常關鍵的作用。來自緬甸的紅寶石、斯里蘭卡的藍寶石、哥倫比亞的祖母綠,幾乎就是品質與稀有度的代名詞。這些產地如同奢侈品品牌,能為寶石帶來額外溢價。當然,這不代表其他產地的寶石就不好。例如馬達加斯加的藍寶石近年來表現亮眼,甚至在顏色上能與斯里蘭卡比肩。只是市場認知與歷史光環,讓「名門出身」依然具備更高的收藏價值。

5. 硬度(Hardness):指的是寶石抵抗刮傷的能力。德國礦物學家Friedrich Mohs在1812年提出了著名的「莫氏硬度表」,從1(低)到10(高)排列礦物的相對硬度。鑽石是最高的,能劃傷其他所有礦物。對消費者來說,硬度直接影響日常佩戴的實用性。舉例來說,硬度9的藍寶石與紅寶石非常適合做戒指或日常珠寶;而硬度只有6.5至7的坦桑石,則需要更小心保護,以免表面被刮花。

簡單原則:愈常佩戴的寶石,硬度就愈重要。如果只是收藏或偶爾佩戴,則可以在硬度與稀有性之間多做取捨。

6. 切工(Cut):切工並不是單純把寶石切成漂亮形狀,而是影響它如何折射、反射光線。好的切工能讓寶石「活起來」,光線在其中跳舞,展現出最迷人的火彩。反之,即使是一顆顏色極佳的寶石,如果切工不佳,看起來也會黯淡無神。這就是為什麼行家常說「切工是寶石的第二生命。」

如果你找有幸碰到一顆符合以上六大標準的寶石,那毋庸置疑絕對是百分百可以投資收藏的寶物。當然,這類優質的寶石自然價格不菲,值不值得投資巨額就視乎個人的選擇。

這時,不妨多問自己:這顆寶石的顏色是否讓我心動?它的瑕疵是否在可接受的範圍?它是否適合我的生活方式?付出高溢價僅僅為了產地值得嗎?綜合各項優缺點後入手才是理智的選擇。