白鑽重純淨,彩鑽重色彩,兩者雖然同屬「鑽石」,但在評估體系上必須劃清界線。當你下一次聽到珠寶顧問談「4C」,請記得:那是白鑽的語言,不屬於彩鑽的世界。

上期我們談到了彩色寶石的評估標準,從顏色、天然性到淨度,逐一剖析。那麼問題來了:

如果寶石世界裏的王者──鑽石也披上色彩(如黃鑽、粉紅鑽、藍鑽、綠鑽等),那麼這些彩色鑽石(Fancy Coloured Diamonds),它的評估邏輯是否跟白鑽相同?

白鑽的科學:4C的邏輯

眾所周知,白鑽評估的4C重點,在於「純淨與完美」。

-

顏色(Colour):愈接近無色,等級愈高。

-

淨度(Clarity):愈少內含物,愈值錢。

-

切工(Cut):決定火彩與閃耀。

-

克拉(Carat):重量是價格的重要乘數。

換言之,白鑽價值的核心,在於它能否接近「透明、無瑕」的理想狀態。這也是為什麼寶石鑑定學會把鑽石課程獨立成科,因為其評估邏輯極度科學化、標準化。每一顆白鑽都能被精準套入4C公式,這種「量化」的方式,讓白鑽在市場上有高度可比性。

彩色鑽石的評估邏輯:顏色為王

彩色鑽石卻恰恰相反,它的價值幾乎完全繫於顏色。

GIA對彩色鑽石的分級,不再以「顏色愈少愈好」為標準,而是根據色彩的色調(Hue,顏色種類)、明度(Tone,深淺程度)、飽和度(Saturation,顏色濃度)來判定。常見的等級描述包括:

-

Faint(淡)

-

Fancy Light(淡彩)

-

Fancy(彩色)

-

Fancy Intense(濃彩)

-

Fancy Vivid(艷彩)

-

Fancy Deep / Fancy Dark(深彩/暗彩)

其中,「Fancy Vivid」與「Fancy Intense」是最濃郁漂亮的顏色等級,最受市場追捧。特別是粉紅、藍色與綠色這些稀有色調,一旦顏色鮮明且分布均勻,市場價值往往數倍增長。值得注意的是,彩鑽的切工並不像白鑽那樣追求「理想比例」,更多是為了強化顏色表現。這也是為什麼市面上常見彩鑽以枕形切割(Cushion cut,近似方形、帶圓角的切割)或雷地恩(Radiant cut,方形與梯形結合、能增強火彩的混合切割)呈現,目的就是讓色澤顯得更深、更亮。

簡單來講,白鑽重純淨,彩鑽重色彩。因此兩者雖然同屬「鑽石」,但在評估體系上必須劃清界線。

寶石學的兩大劃分:鑽石vs彩色寶石

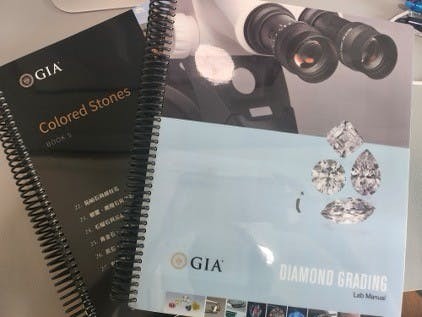

也因為如此,在GIA與其他寶石鑑定學院的課程裏,《鑽石》和《彩色寶石》是被歸類為兩大獨立科目:

-

鑽石(Diamond):專注於白鑽與近無色鑽石的鑑定與分級。

-

彩色寶石(Coloured Stones):涵蓋紅寶、藍寶、祖母綠等,以及彩色鑽石。

需要強調的是,這是一種「鑑定學上的分類」。換言之,彩鑽在化學成分與晶體結構上當然是鑽石(Carbon);但在鑑定學與教學體系中,它更適合與彩色寶石並列學習。這樣的劃分正好反映出彩鑽評估的特殊性,也提醒買家:選購彩鑽時,不能以白鑽的4C標準衡量。

正因如此,收藏家常言:白鑽是科學的結晶,追求接近完美的工業標準;彩鑽是藝術的結晶,體現大自然的不可複製。

市場與投資角度

彩鑽在近20年絕對是投資市場的寵兒。

-

粉鑽:澳洲阿蓋爾(Argyle)礦曾出產全球逾九成粉鑽,但已於2020年關閉,使粉鑽價格飛速上漲。例如:威廉姆森粉紅之星(Williamson Pink Star),重11.15克拉,2022年香港蘇富比秋季拍賣會,以4.532億港元(約合6258萬美元)拍出。每克拉單價:561.25萬美元!

-

藍鑽:因硼元素含量極少,產量稀缺,常在拍賣場締造天價。「The Mediterranean Blue」是一個最新成交的標杆:約10克拉的艷彩藍鑽拍出 2150 萬美元。

-

黃鑽與綠鑽:雖然普遍性較高,但艷彩級別仍具投資價值,特別是鮮黃鑽石,近年在亞洲市場需求上升。

相比白鑽,彩鑽的價格波動更受稀缺性驅動,尤其是大克拉、色澤均勻、強烈的艷彩鑽石,已被視為另類投資資產,能在市場波動中充當價值儲藏工具。

白鑽與彩鑽截然不同

當你下一次聽到珠寶顧問談「4C」,請記得:那是白鑽的語言,不屬於彩鑽的世界。

兩者雖同源於碳原子結晶,卻走出了兩條截然不同的價值之路。

理解這一差異,不僅能幫助消費者更理智地選擇,也能讓我們明白彩鑽「是鑽非鑽」背後的科學邏輯。